(特活)チャイルド・ファンド・ジャパン(多文化共生/子ども支援/居場所づくり/教育)

インタビュー

2025.07.17

「地域に飛び出す市民国際プラザ」 団体活動インタビュー

◆(特活)チャイルド・ファンド・ジャパン (2025年4月25日) 東京都杉並区

~「国際協力の知見を地域へ」杉並区に広がる子ども支援と、多文化共生の新モデル~

チャイルド・ファンド・ジャパン(以下CFJ)は、アジア諸国で子どもたちの教育や生活を支える国際協力NGOとして活動してきました。今年50周年を迎えます。今回は、事務局長の武田勝彦さん、フレスぺ・オフィサーの島内蘭さんにお話を伺いました。

外国にルーツをもつ子どもの支援へ「すべての子どもに開かれた未来を」

国際協力NGOとしてアジアを中心に長く海外で活動してきたCFJですが、かねてより国内でも活動すべきではないか、という議論がありました。そして、コロナ禍となり海外渡航が制限された際に、支援者からの声に後押しされ、「すべての子どもに開かれた未来を」という団体のミッションに立ち返り、子どもの貧困、虐待、外国にルーツのある子ともの3つについて実施可能性を調査することが中期計画に盛り込まれました。

活動を始めた当初は「何ができるのか?」という模索からのスタートでした。しかし、日本にも教育機会や安心できる居場所が十分に確保されていない子どもたちがいるという現実が明らかになっていきました。外国にルーツをもつ子どもの支援に舵を切ったのは、杉並区から「ネパールでの活動実績をもとに取り組んでみてはどうか」と声がかかったこともきっかけの一つでした。

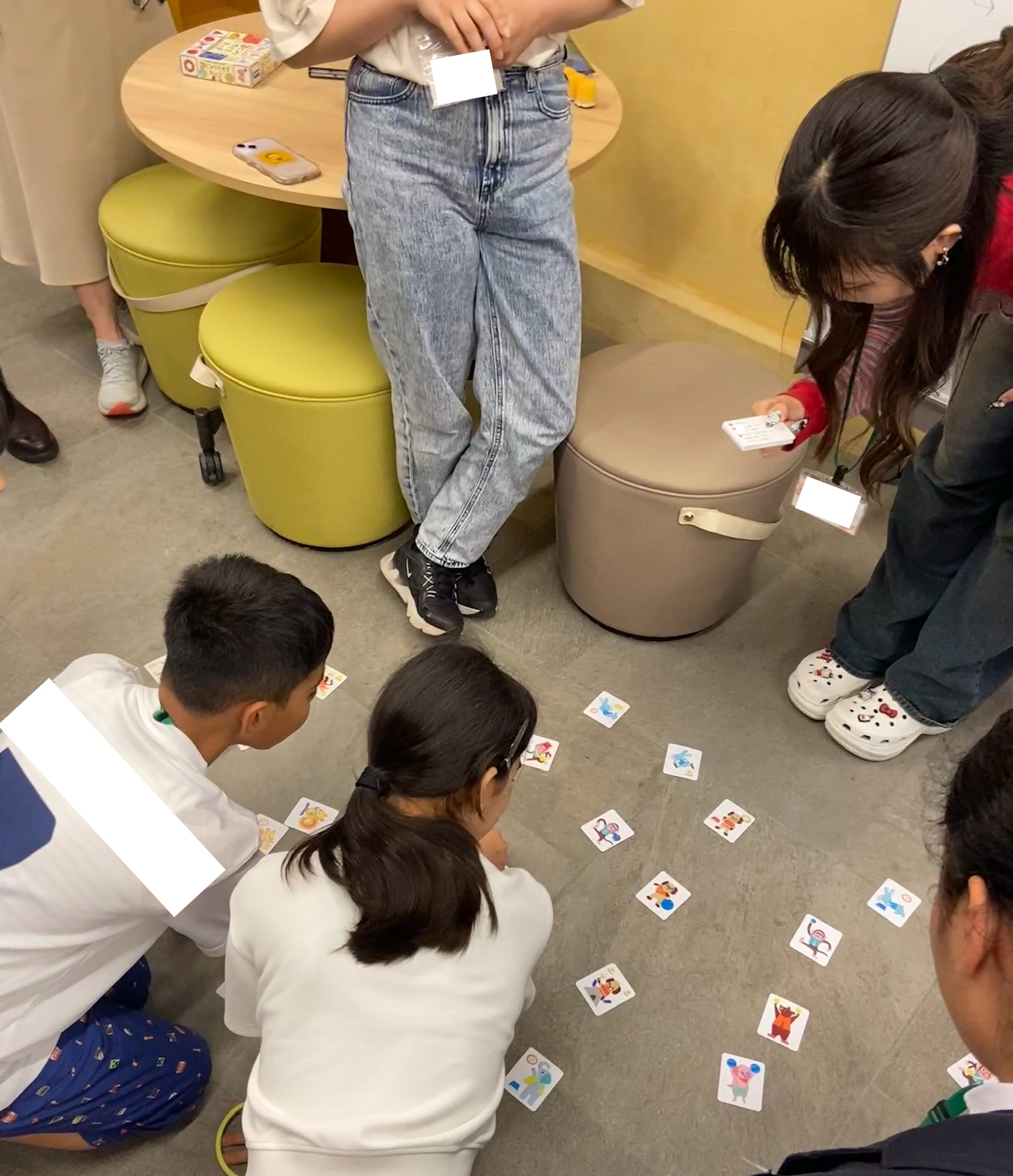

毎週金曜日に行う学習支援の様子

毎週水曜日は遊びながら安心して過ごせる場を提供

杉並区で増えるネパール人家族と子どもたち

CFJの事務所があり、これまでもCFJが行政や地域との関係を培ってきた杉並区では、近年ネパール人住民の数が急増しています。2013年にネパール政府公認のエベレスト・インターナショナルスクール・ジャパン(EIS)が設立された影響も大きく、特に子育て世代の家族が多く見られるようになっているそうです。 2024年時点では、杉並区に住むネパール人の数が2,000人を超えました。コロナ禍は経済的事情で私立のEISから区立小中学校に転校するケースも増え、公立校でも対応が求められるようになりました。

杉並区の外国ルーツの子どもたちが抱える課題

まず、CFJは杉並区を中心に、2年間にわたり関係機関や地域の学校、保護者、子ども本人へのヒアリング調査を実施しました。その結果、他の自治体に比べて「特別の教育課程」による指導時間の上限は大きいものの、学校での個別の対応には限界があるという課題や、保護者も日本の教育制度や学校の文化に不慣れなことから、さまざまな不安を抱えている現状が明らかになりました。CFJは、こうして様々な障壁により、学ぶ機会から疎外されてしまう外国ルーツの子どもたちの「学ぶ権利」を支えることを目的に、取り組みを開始しました。

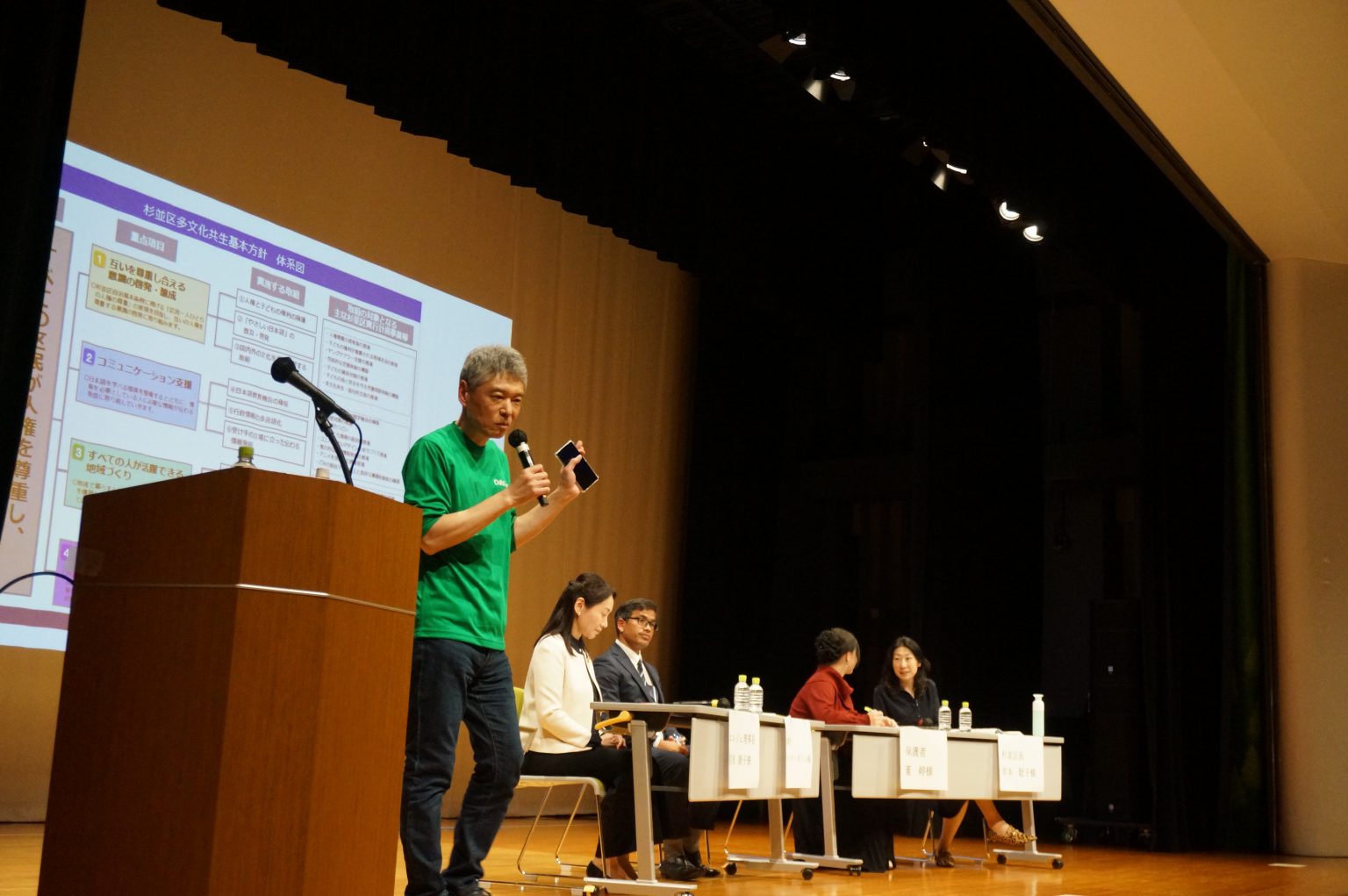

多文化共生フォーラム LivingTogether inSuginamiの様子

地域に根ざした学びと居場所の提供

CFJは、杉並区の施設を利用して、小中学生向けの活動を開始。現在毎週水曜日は楽しく学び安心して過ごせる場、金曜日は学習環境を求めている子どもを対象にした場を運営しています。日本語支援については、杉並区、杉並区教育委員会、杉並区交流協会による日本語教室が始動するタイミングだったので、CFJは教科学習支援を中心に行うことにしました。学習支援では、日本語の指導経験や資格をもつコーディネーター、多様なバックグラウンドを持つボランティアは高校生から70代までと幅広い層が参加しています。すべての子ともに安全な空間を保障するため、国際基準に基づくセーフガーディング・ポリシーを導入し、性犯罪歴の確認などを含む厳格な受け入れ体制を整えています。

国際協力NGOだからこそできる支援とは

CFJが国内での支援に乗り出せたのは、海外での豊富な支援経験があったからこそです。例えば、フィリピンやネパールなどで行ってきた子ども支援では、家庭、地域、学校、行政と連携した「包括的支援」を長年実践してきました。国際協力の現場では、ある点だけを支援するのではなく、点を線にして、面にする地域の取り組みを行ってきました。日本国内においても、「外国にルーツをもつ子どもの学ぶ権利を支える」ために、子どもの支援だけではなく、保護者のサポート、共生社会づくりに向けた地域の人々の意識醸成なと、ロジカルにフレームをつくり活動しています。このアプローチによって、外国ルーツの子ともが地域社会の中で孤立せず、自らの未来を切り拓いていけるように支えるための重要な土台を形成することができると考えています。子ともたち一人ひとりの背景を尊重し、対話を重ねていく姿勢がCFJの支援の根幹にあります。さらに、子ともを「支援の対象」ではなく「権利の主体」として捉える人権アプローチも、国際基準に沿った支援を長年続けてきたCFJならではの特長です。子ともたち自身の声を反映した支援内容の設計は、彼らの自己肯定感と学びへの意欲を引き出す活動設計につながっています。

地域とともに未来をつくる

CFJは一団体で完結する支援ではなく、地域全体を巻き込んだ協働を重視しています。行政、社会福祉協議会、地域団体との官民連携コンソーシアムを結成し、課題や成果を共有しながら支援の質の向上をめざしています。活動の効果を可視化し、政策提言や他地域への展開につなげていくために、データ収集や成果の分析にも力を入れています。さらに、地域企業や個人からの寄付によるローカル・ファンドレイジングによる持続可能な支援体制の構築を目指しています。

国際協力の経験と地域社会のニーズが交差する現場で、外国にルーツを持つ子ともたちが、自分らしく学び、未来を描ける社会の実現に向けて活動するCFJ。国際協力NGOによる多文化共生取り組みの新たなモデルケースの今後に強い期待がかかります。

(特活)チャイルド・ファンド・ジャパン https://www.childfund.or.jp/